犯罪は、通常の社会生活を営む我々一般人には縁遠いことのように感じるかもしれません。しかし、酔って駅の駅員や居酒屋でトラブルになった他の客と揉めるケースはそう珍しくありません。

コロナ禍が収束し、繁華街に活気が戻った今では、こうした犯罪は更に増加していくでしょう。普段は真面目なサラリーマンも、お酒に酔うと気が大きくなり、暴行・傷害事件を起こして逮捕されることがあります。

万が一、自分や家族が傷害罪で逮捕・起訴等された場合に、どのような弁護活動がポイントとなるのでしょうか。示談をすることでどのような効果が期待できるのでしょうか。相手にも喧嘩の要因があるような事件でも処罰されてしまうのでしょうか。

今回は、傷害事件を起こしてしまった場合の対処法や弁護活動のポイント、示談の目安などについて弁護士・坂本一誠が解説いたします。

傷害事件は約半数が逮捕される

傷害事件で逮捕されると、警察は48時間以内に検察へ送致し、検察は24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留請求をする場合が多いです。勾留請求が認容された場合には、原則として10日間、勾留の延長がなされる場合には最長20日間の長期にわたり身体を拘束される可能性があります。

令和3年版犯罪白書によれば、令和2年の傷害事件の総数は20,192件ですが、そのうち、警察で逮捕される等して身柄を確保された件数は10,071件であり、その割合は約49.9%となっています。つまり、2件に1件の割合で身柄を確保される計算となります。

傷害事件は逮捕後、約9割勾留される

令和2年の傷害事件のうち、検察官が勾留請求した件数は9,083件となっており、検察官の勾留請求率は約90.2%もの高い割合となっています。このうち、勾留が認容された件数は8,569件であり、勾留率(検察官の勾留請求件数のうち勾留請求が認容された割合)はなんと約94.3%もの非常に高い割合となっていることが分かります。

これに対し、検察官が勾留請求をしたものの弁護士が反対意見を述べる等して勾留請求が却下された件数はわずか514件であり、その勾留却下率は約6%にすぎないのです。つまり、傷害事件で逮捕されると、その後はほとんどの事件で勾留請求され、さらに検察官が勾留請求すると、約9割以上もの事件が勾留されることとなるのです。

因みに、中村国際刑事法律事務所において、傷害罪を含めたすべての取り扱い事件における平成28年1月から令和4年12月までの勾留請求却下件数は142件です。

傷害事件で逮捕・勾留を回避するためには

傷害事件で逮捕・勾留を回避するためには、以下のような弁護活動が必要となります。

- 逮捕を事前に回避する(自首など)

- 逮捕されてしまった場合、勾留を回避するための弁護活動を行う(示談など)

一度逮捕されると、その後の勾留率は非常に高いものとなっているため、予め弁護士に相談等することができる場合には、逮捕を事前に回避するための弁護活動を開始することができます。逮捕されてしまった後でも、早期に弁護士を選任し、迅速に示談交渉を開始する等の必要な弁護活動を直ちに開始することで、その後の勾留や勾留延長を回避できる場合があります。

中村国際刑事法律事務所では、事案によっては、弁護士が警察署へ同行し、自首の間警察署で待機するといった自首同行も行っていますので、検討している方はお早目に弁護士に相談し、自首すべきかどうかアドバイスを得ることが望ましいでしょう。

傷害事件の弁護活動ポイント

傷害事件の弁護活動のポイントは、認め事件の場合は、身柄解放(逮捕時)と示談交渉です。身柄解放と示談とに分けて解説します。

身柄解放について

被害者の怪我の程度が重大な場合や、凶器を使用した場合、逃亡のおそれがある場合等には、逮捕される可能性が高いといえます。逮捕されると、その後、勾留決定がなされることで、短期で約13日間、勾留が延長されると最大約23日間留置施設に身柄を拘束されることになります。もちろんその間は学校や会社に行くことはできず、携帯電話の使用は禁止され、家族との連絡も接見により限られた日時でしか行うことができません。

このような不利益は社会生活の基盤を奪いかねない重大な損失となりかねません。そのため、早期に身柄を解放するよう捜査機関や裁判所に対して迅速かつ的確に申し立てる必要があります。そして、この身柄解放の申立は、単に「早く解放してほしい」と嘆願するだけでは足りません。法律上の根拠を積極的に集めて「身柄を拘束するべきではない(早く解放すべきである)」ことを説得的に検察官・裁判官に示す必要があります。

具体的には、罪証隠滅のおそれがないことや逃亡のおそれがないことを疎明するのです。警察は、逮捕の準備として、被疑者には被害者への圧力や働きかけ、さらには証拠破壊などの罪証隠滅のおそれがあることを示す事情や証拠を収集し、逃亡のおそれがあることを主張します。これに対し、弁護士は、そのような罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを反証して身柄解放を図るのです。

身柄解放のため、弁護士が行うことのできる身柄解放の申立には、以下の例があります。

- 勾留請求回避の申立

- 勾留決定回避の申立

- 勾留決定に対する異議申立(準抗告)

- 勾留延長請求回避の申立

- 勾留延長決定回避の申立

- 勾留延長決定に対する異議申立(準抗告)

- 勾留取消の申立

- 起訴後は保釈請求 等

事案に応じて、他にも様々な申立があります。

示談交渉について

傷害事件の場合、けがの程度によって事件の重大性が大きく変かわり、やはり、けがの程度が重い事件ほど逮捕や起訴の可能性が高まります。しかし、けがの程度が重くとも、早急に被害者と示談すれば、逮捕回避や起訴回避はもちろん、送検を回避できるケースもあり、当事務所でもそうした解決実績があります。

示談は早期の身柄解放という効果以外にも以下のような量刑上の効果が期待できます。

- 前科前歴の回避、不起訴処分の獲得

- 減軽処分(より軽い刑による処分)または執行猶予の獲得

なぜ、示談交渉が、量刑上、重要な弁護活動の一つなのでしょうか。

それは、傷害罪が、被害者の方の身体を直接に害する(正確には「生理機能を害する」)犯罪であるために、警察や検察官、裁判官は被害者の感情を特に重視するからです。

そして、傷害罪のように怪我を負わされた場合、被害者の方は、通常は直接には犯人とは会いたくないでしょう。被害者からすれば、自分を傷つけてきたような犯人の存在は「恐怖」であり「何をしてくるかわからない」のです。犯人だけでなく、犯人側の家族が謝罪するとしても「結局犯人が有利になるように謝罪してきているだけではないか」などの疑念を持つ場合も少なくありません。したがって、そのような場合には弁護士をつけなければ、示談を行うチャンスが失われてしまうといえます。

喧嘩で双方傷害を負った場合に被害届が出せるか

相談者の方の質問で、「喧嘩をしてお互いが怪我をしたのですが、相手が私に対して被害届を出してきたのですが、私も傷害罪で被害届が出せますか」というものがあります。

警察は双方が怪我をしたとしても、捜査初動では、怪我の程度が重い方を被害者と捉え、その被害届を受理する傾向があります。もちろん、相手が先に被害届を出した場合であっても、こちらも怪我をしているなら被害届を出すことは可能です。特に、正当防衛に当たると考える場合には被害届を提出する方向で考えるべきでしょう。

もっとも、注意が必要なのは、もし被疑者とされた側も相手に対して傷害の被害届を提出した場合、被疑者とされた自分の事件について示談成立が困難となることがあります。怪我をして警察に被害者と認めてもらい、被害届を出して相手に謝罪を求めている者に対し、こちら側も被害届を出すということは、謝罪のための話し合いのテーブルにはつかない意思表示であると思われますので、示談交渉は難しくなることがあるのです。

それでは、双方被害届が出されて、示談もそれぞれできず、結局、事件が検察庁に送致されて処分が検討される際、検察官は、双方が被害届を出し、お互い様なのだから双方ともに不可罰として不起訴になるかというと、そうではありません。怪我の程度が重い方、つまり、警察により先に被害者と認定された方は、仮に加害者とされた方に暴行をふるい怪我をさせたとしても、その程度が軽い場合には不起訴になる可能性はあります。

しかし、先に傷害の被疑者とされ、相手にも重い怪我を負わせた方が、仮に後から自分も怪我をしたとして被害者届を出したとしても、不起訴になるケースはほとんどありません。多くは、双方が傷害罪で略式ないし正式起訴されて、双方前科がつきます。これは、お上には(検察官には)、日本古来の「喧嘩両成敗」という考え方があるからです。忠臣蔵ではないですが、喧嘩は双方処罰しないと不公平だという考えです。戦前の不利判例の中には、判決文の中で喧嘩両成敗に言及したものもあるのです。

もちろん、こちらが誠心誠意の示談金を提示しているのに相手が示談に応じない場合など、平穏な話し合いよりも、相手に示談に応じる金銭以外のインセンティブを与える必要性が高い場合には、被害届を出して相手方も被疑者の立場とし、示談しなければ前科がつく可能性のある状況に置いてしまうことで、強引に話し合いを進めるということも考えられます。性犯罪などと異なり、傷害の事案は相手も手を出していたり、相手にも要因があることが少なくありませんから、どのように示談交渉を進めるのか適切に見極めるためにも弁護士の力が必要といえます。

暴行・傷害の示談金の相場

それでは、暴行・傷害の示談金の相場はどれくらいでしょうか。結論を言うと、ケースバイケースとなります。金額でいえば、例えば10万円で合意する例もあれば、200万円前後、あるいはもっと高額の金額で合意する例もあります。

治療費等の実費を支払うのは当然として、心身の苦痛に対する慰謝料は必要でしょうし、休業損害等を要する場合もあるでしょう。実費や休業損害については、客観的な資料からある程度確定出来ますが、問題は慰謝料です。心身の苦痛はなかなか客観的に計算できず、被害者のお気持ち次第という面があるからです。一般には、犯した罪の法定刑の軽重、犯行の態様、怪我の部位・重大さなど生じた結果・その程度等をもとに、加害者・被害者の社会的立場、示談することに対するそれぞれの意欲・メリットその他様々な事情により定まりますが、実務上、相場や基準というのはないに等しいと言わざるを得ません。

交通事故なら入通院期間に基づく慰謝料等の基準があるにはありますが、それが直ちに暴行・傷害等の故意犯に適用されるべきか、被害者のお気持ちがそれで済むか、という問題があります。

一般に、被害弁償・示談金を決める事情には以下のようなものがあります。

- 怪我の程度

- 治療費等の金額

- その他損失の金額

- 行為の悪質さ

- 犯人及び被害者の属性

その他にも、事案に応じて、様々な事実が加味されるので、上記に列挙したものはあくまで一例となりますが、以下、これらにつき、簡単に解説します。

①怪我の程度

金額を決める事情はいくつかありますが、まず一番重要なのは怪我の程度です。比較的軽微な擦り傷や痣ができた程度の場合、診断書に記載される加療日数は1、2週間程度となることが多いです。これは、通常は比較的軽微な事案と評価されます。

これに対し、怪我の程度として比較的重度なものは、骨折などによる手術が必要となるもの、顔面や利き手等に対する重大な怪我を負わせてしまったことでその後何かしらの後遺症が残るもの等があります。そして、この怪我の程度を示してくれる主な証拠の例は、怪我の写真と診断書のような客観的な証拠です。

診断書については上にも述べましたが、事件によっては、「相手に当たったとは思うが大した怪我は負っていないと思う」等、事件当時の自分の感覚や記憶から相手の怪我の程度を推し量ろうとする犯人もいますが、そのような自分の記憶(=主観証拠)は、怪我の程度を直接に証明する証拠にはなりませんので、注意が必要です。

つまり、「大した怪我ではないと思う」と犯人側が思っているという事実それ自体は、実は怪我の程度には大きく関係しません。通常は、上記の客観証拠に基づいて怪我の程度が決定されるということです。したがって、例えば、怪我の程度がはっきりしない等の理由により暴行罪として事件の捜査が開始したとしても、事件後に被害者の方が病院へ行き、診断書等を取得し、これを捜査機関に提出した場合には、捜査機関が適法な診断書であると判断すれば、暴行罪から傷害罪へ切り替えられる場合も少なくないのです。

そのため、当初は暴行罪として事件の捜査が開始したとしても、「相手は怪我していなかった」「傷害罪にはならない」などと安易に思い込まず、弁護士や捜査機関に対し、今後自分に対する捜査の方針が傷害罪となる見込みがあるのか否かにつき、常に確認する必要があります。

②治療費、手術費、通院費の金額

上記の怪我の程度と重複する部分もありますが、これら治療費等も示談金額を決する上で重要な要素の一つとなります。弁護士が示談交渉をする場合には、捜査機関が押収している証拠以外にも実は支出している治療費等がないか、あるいは今後通院を開始する予定がないか等、被害者の方に確認することが少なくありません。

③その他損失の金額

事件や怪我の治療等のために会社を休まざるを得なかった休業損害、事件の際に被害者の車や所持品等も破壊してしまった場合の弁償費、犯人と近所で今後の生活が脅かされるのを恐れて転居を余儀なくされた場合等の転居費用等、事案に応じて様々な損失が生ずることがあります。これらの事情は、捜査機関が全てを把握していない場合も少なくないため、弁護人を通じて、失礼のないよう、被害者の方にどのような損失が生じたかできる限り直接お聞きするのが最善といえます。

④行為の悪質さ

一般的に、積極的な悪意や害意を有した行為や、バットやナイフ等の危険な凶器を使用した行為等の悪質な行為は、強く非難され、また相手に与える身体的・精神的苦痛の程度も通常はより大きくなるので、示談金の相場は高くなるといえます。

⑤犯人及び被害者の属性(性別、体格、年齢、特に高齢や未成年か等)

前記の行為の悪質さと重複しますが、一般的に、体力差のある者が非力な者や抵抗力の少ない者(高齢者や若年、非力な女性等)を狙ったような犯行である場合には、非難の程度が高く、また相手の苦痛も大きいといえ、示談の相場は高くなるといえます。

駅員に対する傷害事件での示談について

特に扱いの多い事例として、酔っぱらったまま電車に乗ろうとして、駅員とトラブルになり駅員を押し倒してしまい、怪我をさせたというケースがあります。近時、駅員に対する暴行事件が増えており、鉄道会社各社は、毅然とした対応ととるところが多く、ほとんどの場合、警察に被害届を提出しています。また、会社の方針として示談交渉に応じない場合が多いです。

もっとも、怪我をしたのは駅員という個人ですので、その個人が加害者から謝罪を受けたり、示談金を受け取ることを勤務先の鉄道会社が阻止することはできません。当事務所でもそのような主張を行って示談を成功させ、不起訴処分となった事例があります。

無罪を主張する場合(否認)の弁護活動について

傷害罪の否認事件の例としては、以下のとおりです。

- 犯人性の否定(自分ではない)

- 傷害の故意の否定(腕を振り払ったら当たってしまった等)

- 正当防衛(相手の攻撃から身を守るためやむを得ず行った行為) 等

実務的に最も多い否認の態様としては、「記憶がない」という否認です。これは、傷害事件の多くは、お酒に酔って引き起こされるからです。泥酔状態で喧嘩をし、相手に傷害を負わせたが、警察に逮捕されて留置場で一晩寝て、朝には酔いも冷め、起きてみると昨晩のことは何も覚えてないというものです。

当事務所で扱い事例で最も多いパターンです。勾留するかどうかを決める検察官の立場としては、「覚えてない」という弁解も、「やっていない」という弁解と同じく、否認事件として扱われ、勾留請求します。勾留後の捜査で、引き続き、覚えてない、思い出せないという主張を繰り返すと、否認事件として起訴されてしまいます。

被疑者が記憶にないと主張し、自白がなかったとしても、被害者・目撃者といった事件関係者の証言がはっきりしており、防犯カメラなどの客観的証拠も十分であれば起訴されます。起訴リスクが非常に高いのです。自白がないなら起訴されないだろうと考えるのは間違いです。起訴されて裁判となった場合に、記憶がないとして無罪を取れるかというと、それはほぼ無理です。

もちろん、被疑者の側に記憶がないのをいいことに、相手方が客観的真実とは異なる証言を述べて冤罪が作り出されるケースもあります。もっとも、記憶がない以上こちらの言い分を適切に説明することができませんから、起訴されて裁判となった場合に無罪を狙うことはそう簡単ではありません。

そこで、記憶にない場合の弁護活動は、捜査機関がどのような証拠をどれくらい集めているのかを随時把握することから始まります。起訴前は証拠開示を受けることができないので、担当警察官や検察官からどれだけ情報を引き出せるかが重要になります。

取調べに対してどのように対応するかというのは非常にデリケートな問題です。一度事実を認めてしまえば、これを後から争うことは難しくなるからです。一方で、否認や黙秘によって早期の身柄解放の可能性が相対的に下がることも、我が国の刑事司法手続の実情です。ですからどのような方針を取るかは、弁護士と依頼人の方で十分に話し合って決定することになるでしょう。

例えば、検察官面接などを通して、傷害の証拠が明らかであり、事実を争うことが難しいと弁護士が判断できる場合も中にはあります。その場合、早期の身柄解放や示談成功を目指して、「当時、お酒に酔って詳細を覚えていませんが、被害者の方が言っていることが正しければおそらくそうなのだと思います」と、留保付きで説明をすることはあり得ます。決して「記憶にある、間違いなくやりました」と嘘を言うのではありません。このような言い分で留めておけば、示談が不調に終わり起訴されて裁判になった後、証拠が開示されて無罪を主張することが現実的な事案においても、捜査段階の供述が尾を引く可能性は低いといえます。

また、飲酒の影響が著しいことを理由として責任能力を争う余地を残すこともできます。事件の時の記憶がないのに捜査段階の取調べで「覚えています」と一旦言ってしまいますと、起訴されて裁判になったときに、「実は覚えていません」と主張したところで、それは信用できない、虚偽であると一蹴されてしまうので、そのような方針は取るべきではありません。

正当防衛など正面から事実を争う場合について

酔って覚えていないというケースではなく、人違いである、あるいは、正当防衛であるといった典型的な冤罪を主張する場合には、弁護士としては、早期に証拠保全に動かなければなりません。人の記憶や防犯カメラ映像、現場の状況といった重要な証拠は、時の経過とともにすぐに消えたり散逸してしまいかねないものなので、早急に確保・保全する必要があるのです。

警察や裁判所は、被疑者や被告人、その家族が関係者に直接話を聞いたり、現場に関する証拠を検索したりしようとすると罪証隠滅だと考える節があります。ですから、弁護人が弁護活動の一環としてこうした証拠収集活動を行う必要があるのです。

傷害事件の時効について

傷害事件の時効には、刑事事件としての時効と、民事事件としての時効の2種類があります。刑事事件としての時効とは検察官による公訴権が消滅するまでの期間をいい、民事事件の時効としては被害者側による損害賠償請求権が消滅するまでの期間をいいます。

刑事事件の時効

刑事事件における傷害事件の時効は10年です。つまり、傷害事件を起こしても、10年間起訴されずに経過すれば、検察官は当該事件を起訴することができなくなります。

民事事件の時効

これに対して、民事事件における傷害事件の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから5年、または事件が起きた時から20年となります。

時効の「ずれ」

このように、刑事事件と民事事件における時効の期間は異なります。したがって、例えば、被害者側から何ら請求なく仮に5年を経過した場合、民事上の損害賠償はなされないとしても、その後に刑事事件としての捜査が及ぶことも考えられます。逆に、事件から10年が経過し、刑事上の時効が成立したとしても、その後に民事訴訟を提訴され、被害者側から損害賠償を請求される場合もあり得るのです。

傷害事件に関する刑事事件Q&A

傷害事件に関するよくあるご質問について弁護士が回答します。

Q1:傷害とは何ですか?

傷害罪における傷害とは、法律上「人の生理機能に障害を与えること」と定義されています。いわゆる擦り傷や打撲、骨折などの怪我はもちろん含まれますが、これに限らず、失神、めまい、嘔吐、病毒への感染、中毒症状や、PTSD(心的外傷後ストレス障害)なども傷害罪に該当します。

最近の事件では、職場の同僚の飲み物に睡眠薬を入れて意識障害を生じさせた男性が、傷害罪で逮捕されました。このように、一見すると出血や怪我がないような事案でも、「生理機能に障害」があると評価できるならば、傷害罪となります。

Q2: 暴行罪と傷害罪は、どのように区別されますか?

暴行罪と傷害罪の区別は、暴行により、相手方に傷害結果が生じたか否かによります。相手方に傷害結果が生じていなければ暴行罪、傷害結果が生じていれば傷害罪です。相手に怪我をさせるつもりではなく、暴力を振るうだけのつもりでも(つまり、暴行の故意しかない場合)、結果的に相手方に傷害結果が生じた場合には傷害罪が成立します。ちなみに、睡眠薬を飲ませて意識障害に陥らせる場合など、暴行によらずに傷害罪が成立することもあります。

なお、相手方に傷害結果が生じた場合でも、相手方が診断書を取得せず、診断書を捜査機関に提出していない場合には、傷害の結果が立証できないとして、傷害罪ではなく暴行罪として捜査がされ、罰せられることもあります。

Q3:傷害罪はどれくらい重い罪ですか?

傷害罪は、刑法第204条に規定されています。

刑法第二百四条(傷害)

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、傷害の程度や動機、凶器の有無などの諸事情により、重い場合には起訴され裁判にかけられますし、軽い場合は略式罰金で済むこともあります。示談ができれば不起訴処分になることもあります。起訴された場合には情状により執行猶予判決となることもありますが、同種前科がある場合や計画的で悪質なケースでは実刑となります。

因みに、暴行罪の刑罰は刑法208条で「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金」等と規定されています。初犯で、犯行態様が悪質とまでは言えず、示談が成立しているなど有利な事情があれば、起訴猶予となるか、上記の範囲の罰金で止まることもあると考えられます。傷害罪は一般に暴行より重いということになり、暴行より厳しく処断されます。そして、態様が悪質で、傷害の程度が重いなど不利な情状があれば、初犯でも公判請求され、懲役刑が求刑されることが多くなります。

ただ、暴行と同様、犯行態様が悪質とまでは言えず、傷害が比較的軽微で、示談が成立し、被害弁償がなされているなど有利な事情があれば、起訴猶予となることも、上記の範囲の罰金刑で止まることもあり得ます。

Q4:怪我を負わせるつもりがなった場合でも傷害罪となりますか?

傷害事件における被疑者の言い分として良くあるものの一つが「相手を怪我させるつもりはなかった」というものです。もし、傷害罪の成立において、「相手に怪我を負わせる意図」が必要であるならば、このような主張は一つの反論となり得るかもしれません。ですが、傷害罪が成立するためには、このような「怪我を負わせる意図(生理機能に障害を与える意図)」までは必要なく、単に「暴行する意図(他人の身体に向けた有形力を行使する故意)」で足りるとされています。

したがって、例えば、「咳払いをしてくる相手を遠ざけようと相手の顔に向かって手を払いのける」仕草をしたところ相手の目などに当たってしまった、相手がよろけて転倒してしまった、というような場合、「怪我を負わせる」意図がないとしても、「相手の顔に向かって手を払いのける」という意味での暴行の故意はあるので、傷害罪が成立することになるのです。

参考事例:暴行の故意に疑義が生じる例

もっとも、そもそも暴行の故意に疑義が生じる場合もあり得ます。

たとえば、「背後から後ろ首筋に唾を吐きかけられた、唾が生理的に気持ち悪く、脊髄反射的に腕が反応してしまったところ、たまたま背後に接近していた相手に腕が当たってしまった」といったような例です。

このような例では、相手の位置関係や、自分が腕を動かす故意、ひいては相手に対する暴行の故意が認められるのか、慎重に判断する必要があります。

Q5:暴行の故意すらなかったときには犯罪にはなりませんか?

暴行の故意がなくても過失があれば次のような犯罪が成立します。

過失により人を傷害した場合、過失傷害罪(刑法209条1項)が成立する可能性があります。刑罰は、30万円以下の罰金または科料です。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、業務上過失致傷罪(刑法211条)が成立する可能性があります。刑罰は、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。

Q6:怪我をした被害者が亡くなってしまった場合はどうなりますか?

人に傷害を負わせ、その傷害によって被害者を死亡させてしまった場合、傷害罪の加重された罪として、傷害致死罪が成立します。傷害罪の加重累型です。傷害致死罪が認められるには、傷害行為と死亡結果との間に因果関係があれば足り、「死亡させる故意」は不要とされています。

刑法第二百五条(傷害致死)

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

Q7:傷害事件を起こした場合、会社や学校にバレてしまうのでしょうか。もしバレてしまった場合、どのような流れが想定されるでしょうか。

会社や学校内で事件を起こした場合は、被害者をはじめとする事件関係者が会社や学校内にいるケースがほとんどなので、警察が関与していなくても、バレてしまうケースが大半かと思われます。逆に、会社や学校外で事件を起こした場合は、バレないケースも多いです。

ただし、逮捕・勾留された場合、いきなり不在になり、携帯でも連絡が取れなくなってしまうため、特に会社の場合は勾留満期まで隠し通せないケースも多いです。よって、逮捕・勾留を回避し、又はされたとしても迅速に身柄開放することが、会社・学校にバレないようにすることにもつながります。

バレてしまった場合は、停学・退学や停職・退職といった学校や会社内部での処分を受けることが想定されます。これは刑事処分とリンクしていることが多いため、刑事処分が軽くするための活動が、学校・会社内での立場を守ることにもつながります。

Q8:傷害事件を起こした場合、報道されてしまうのでしょうか。報道を防ぐためにはどうすれば良いでしょうか。

一般的に、報道のリスクが高いタイミングは逮捕時や起訴時なので、逮捕回避や起訴回避に向けた活動が報道のリスク回避につながることになります。傷害事件の場合、けがの程度によって事件の重大性が大きく変わり、やはり、けがの程度が重い事件ほど逮捕や起訴の可能性が高まります。しかし、けがの程度が重くとも、早急に被害者と示談すれば、逮捕回避や起訴回避はもちろん、送検を回避できるケースもあり、弊所でもそうした解決実績があります。自分で示談交渉することに行き詰まった際には、早急に弁護士に相談することを推奨します。

Q9:傷害事件の弁護士費用はいくらくらいですか?

傷害事件の弁護士費用は、在宅捜査や事案簡明などの比較的軽微な事件の場合には、着手金は20万円から30万円前後となることが多いですが、逮捕された身柄事件や難易度の高い事件では50万円以上の場合もあります。また、接見日当もかかるでしょう。

成功報酬は、事案の複雑さや結果の内容等に応じて着手金の同額程度になります。なお、弁護士費用の他に、被害者の方への被害弁償・示談金等が別途必要となります。

傷害事件に関する相談・解決実績

中村国際刑事法律事務所で解決した傷害事件に関する、代表的な相談・解決実績をご紹介します。

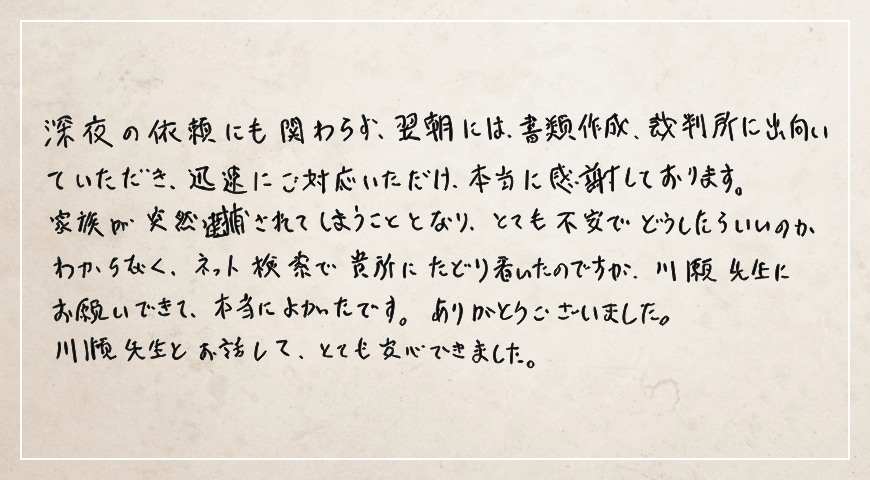

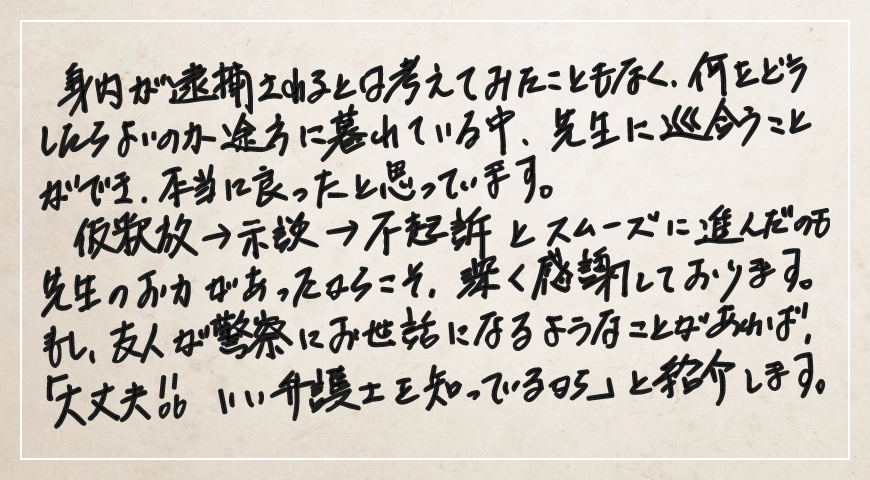

傷害事件に関するご依頼者様の感謝の声

中村国際刑事法律事務所で解決した傷害事件に関する、代表的なご依頼者様の感謝の声をご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。傷害事件で逮捕されてしまった場合や弁護士がどのような活動をするのか等について、具体的なイメージを持つことができたのではないでしょうか。起きてしまった事件をなかったことにすることはできませんが、これからの選択により最善を尽くしていくことはできます。

傷害事件を起こしてしまったり、家族が傷害事件で逮捕されてしまった場合等には、早期に弁護士に相談し、最善の弁護策を講じていくことが重要となります。今回の解説がそのような一助になれば幸いです。

スピード感ある弁護活動で事件解決します

逮捕など、身体拘束からの解放を伴う傷害事件の弁護活動では、「傷害に強い刑事弁護士」が就いているか否かで、「結果」が分かれます。担当検事と電話交渉や面会、背景事情・家庭環境に関する意見交換ができる上、身柄引受人の確保など、釈放に必要な環境を整備することが可能です。

ご依頼の流れ

ご相談

まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。

依頼~迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。具体的には、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、傷害の容疑を掛けられているご本人に対して被害者の方と接触しないことはもちろん、身体拘束から解放された後の生活を指導します。これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。

- 元検事率いる実力派

- スピード感ある弁護活動

- 親身な相談・報告

- 高い解決実績や感謝の声

元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。

ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。

今すぐ無料相談のお電話を

当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

- 逮捕されるのだろうか

- いつ逮捕されるのだろうか

- 何日間拘束されるのだろうか

- 会社を解雇されるのだろうか

- 国家資格は剥奪されるのだろうか

- 実名報道されるのだろうか

- 家族には知られるのだろうか

- 何年くらいの刑になるのだろうか

- 不起訴にはならないのだろうか

- 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。